今回はパパ産休を取らせていただいて気付いたことをお伝えします。

私事で恐縮なのですが、今年の夏に2人目となる長女が産まれるタイミングでパパ産休を1ヶ月いただきました。

個人的には非常に有意義な時間を過ごすことができたと感じてきますが、父親が産休を全員が取るべきという話をしたいわけではありません。

誰が育休を取るかは、もっと言うと誰がどの程度家庭に関わるかは良し悪しの話ではなく、好みの話だからです。それぞれの家族の在り方があってよいと思います。

ただし、このポイントは押さえとかないとパパ産休パパ育休を取りたいと思った時にとれないなぁとしみじみ感じたことがありました。

産休育休制度ってどんな制度?

そもそも産休育休とはどんな制度なのか、ご存じでしょうか?

2022年に色々制度が変わったとニュースで聞いたことあるという方も多いと思いますが詳細を知っている方は意外と少ないように感じます。私も産休を取るまであまり中身を分かっていませんでした。

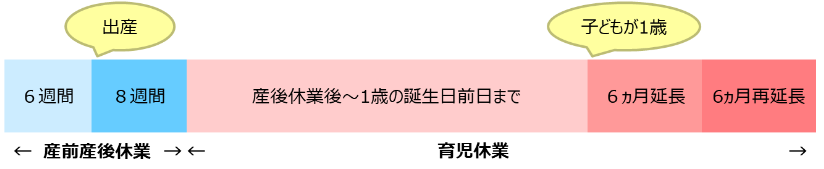

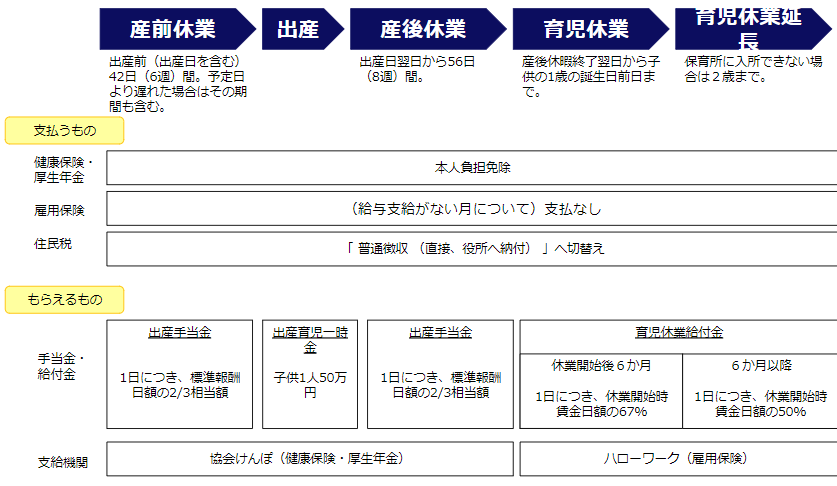

産休というのは産前産後休業の略称で、出産前6週間出産後8週間のことを指します。育休は育児休業の略称で出産後から1歳の誕生日の前日までを指していて最大1年間延長できます。

給付金としては全員もらえる出産一時給付金が50万円、その他出産手当金や育児休業給付金があります。育児休業金は休業前の給与の67%の相当額で上限が約30万円程度、6か月以降は50%の相当額で上限約22万円程度が支給されます。

今回私が利用したのは2022年10月に新設された制度で産後パパ休業です。

これは子どもが生まれてから8週間以内に4週間までの期間で2回まで分割して取得できるもので、私は1か月まとめてお休みをいただきました。

制度としてはあるわけなのですが、実際には男性はこういった制度を利用していません。厚生労働省の実施した「令和3年度雇用均等基本調査」によると、令和3年度の育児休業取得率は、女性は85.1%であるのに対して男性は13.97%にだったようです。取得した男性の半分以下は2週間未満の取得でした。

個人的には取りたいと思っている人も取れない問題が大きく2つあると考えています。

組織体制は大丈夫?

一つ目は組織として取れる体制が作れていないことです。

自分の仕事は自分しか分からず、誰かに引継ぎができない状態や、誰かに仕事をお願いしようにもみんなが忙しすぎて誰にもパスできない状態、もしくは任せることができる状態にも関わらずお互いの信頼関係がなく任せられない状態などもあるかもしれません。

誰か一人が数週間休める余裕がないチームは不健全だと考えています。それはイノベーションに取り組む余裕がないからです。

生命科学的思考という本にも全体の10%は今とは関係のないことに取り組むことが大切と記載がありましたが、常に一定の余裕を持って今の仕事に取り組まなければ変化の激しい今の時代に生き残るのは難しいと考えています。

勝手な思い込みをしていないか?

二つ目は勝手に男性は産休・育休を取っちゃダメなものだと信じ込んでいないか?です。

これが1番もったいないことです。

男性はお休みを取るべきではないという固定観念や、もしお休みを取ってしまったら周りに迷惑がかかってその後周りのメンバーからの信頼が落ちてしまうと感じている人はいないでしょうか?

確かに、一緒に働くメンバーに一時的に負荷が発生するのは事実なので感謝の気持ちは忘れてはいけませんが、信頼が落ちるかは疑問が残ります。

あなたは一緒に働く仲間が家族との時間を作りたいと言って1か月休むことに対して嫌な思いになりますか?

協力な方がほとんどなんじゃないかと考えています。

ちなみに、組織で仕事をしている以上あなたの代わりは絶対にいます。ベルセルクやクレヨンしんちゃんなど有名漫画の原作者が亡くなった後でさえその作品は別の誰かが作り続けられるように、必ずうまく回ります。

少しずつ自分の中にある常識をアップデートしていくのも、変化の激しい時代に適応するために必要なスキルだと思います。

同僚に負担が出てしまうという記事もありましたが、個人的には考え過ぎなパターンもあるのではないかと感じます。

パパ産休で得られるもの

お休みをいただく時にチームメンバーにどう思われるかなと言う不安は全くありませんでした。それは普段から一緒に働く仲間がお互いに助けあうというマインドセットを持っていることがひしひし伝わっていたからです。

私が休み中もスムーズに仕事を進めてもらい、帰ってきたら絶対恩返ししようとモチベーションにつながりました。

特にリーダーの方はそんなチームの空気作りから意識しても良いかもしれません。

パパ産休中に得られたことは本当にたくさんあります。

赤ちゃんは腕に抱くVUCAと言えるくらい本当に予測不可能なことが身近に起こる圧倒的な存在です。

とっても可愛い最恐のクレーマーとも言えるかもしれません。

色んなことを先回りしておかないと詰みます。お昼ご飯を少し食べにいこうものなら、待っている間のおもちゃの準備に始まり、エプロン、ふりかけ、おかし、スプーン、はさみ、オムツ、おしり拭き、ビニール袋、着替えなど色んな事前手配が必要です。

頼んだものを食べない可能性も鑑みて注文したり、店選びも大事になってきます。

大変さもありますが、子供はやった分返してくれます。色んな苦労が吹っ飛ぶくらい子どもの成長は嬉しいと個人的には感じます。

産休取得に迷っている方は今回の記事を参考に一歩進むきっかけになると嬉しいです。